“자신의 고향을 달콤하게 여기는 사람은 연약한 초보자이다. 모든 영토를 고향으로 느끼는 사람은 이미 강한 사람이다. 하지만 온 세상을 이방의 땅으로 여기는 사람은 진정 완벽한 사람이다.”

중세의 신학자, 세인트 빅터 수도원의 휴. (Hugh of Saint Victor) *주1

올해도 어김없이 사사로운 리스트를 작성할 계절이 다가왔다. 작년과 올해 사이, 많은 일들이 있었다. 지구 온난화로 인한 기후 재앙들은 점점 더 가파른 속도로 이어지고, 인간이란 종은 결국 멸종하는가 하는 물음이 현실의 질문으로 다가왔다. 우크라이나 전쟁은 끝나지 않았고 새로운 전쟁이 시작되었다. 솜털이 돋기도 전 둥지에서 땅으로 떨어진 아기새처럼, 인큐베이터에서 바닥으로 내쳐진 가자지구의 신생아들을 뉴스에서 방영하는 2023년. 이런 시기에 내 마음을 빼앗을 수 있는 영화들은 거의 없었다. 그런데, 이 와중에 한 영화가 나를 매혹시켰다. 이 영화의 매혹에 대해 답을 찾을 수 없어 오랜 시간 고민했다. 평을 찾아보기도 했다. 영미권에서 나온 평들은 하나같이 인물의 생명력을 찬탄했고 새로움을 이야기했지만, 미사여구 뒤에는 분석이 없었다. 20세기적 비극의 산물인 입양 문제를 고리타분한 정체성 찾기에 대한 이야기로 반복했을 뿐. 하지만 영화의 주인공, 프레디가 체화하는 것은 그런 후줄근한 것들이 아니었고, 진정 새로운 세계였다. 자신에게 호의를 베푸는 극중 인물들은 물론, 관객의 응원과 기대마저 매 순간 배반하며 분열하는 한 젊은 여성의 이야기가 왜 나를 이렇게 매혹하는 것일까.

영화를 보면서 강렬하게 느낀 첫 자각은, 이 영화가 빌둥스로만 Bildungsroman (성장 서사)가 아니라는 것이었다. 꼭 유소년기의 성장서사가 아니더라도, 상업영화의 주인공들은 나이를 불문하고 역경을 통해 무언가를 깨닫고 더 성숙한 존재로 재창조된다. 물론 예술영화의 세계에는 탈출구 없는 존재의 정체(停滯)를 에누리 없이 이야기하는 브레송의 인물들도 있다. 하지만 프레디가 보여주는 것은 존재의 성장도 아니고, 정체도 아니다. 그녀가 성장하려는 순간, 번번이 그녀는 발전과 진보라는 낡은 프레임을 깨버리고 화산처럼 폭발한다. 흘러내리는 마그마는 주변의 인물들은 물론 그녀 자신까지 전소(extinguish)시킨다. 몇 년이 지나 조금 더 나이 든 프레디는, 조금 더 과격한 방식으로 자신이 쌓아 올린 모든 안정을 다시 한번 파괴한다. 80년대에 유행했던 뱀주사위 놀이처럼, 프레디가 인생의 다음 챕터로 나아갈수록, 그녀가 쌓아 올린 안정과 도루묵의 낙차는 점점 더 커진다. 그렇다고 해서 그녀의 삶을 정체의 삶이라고 부르는 것은 가당치 않다. 프레디의 삶은 다이내믹한 에피소드와 격렬한 모험으로 가득 차 있으며, 연옥을 건너뛰어 천국과 지옥 사이를 자유롭게 이동한다. 그럼에도 불구하고 이야기는 앞으로 나아가지 않고, 프레디는 성장하지 않으며, 주변 인물들은 같은 자리를 맴돌며 고답한다.

진보와 발전, 모더니즘의 꿈에 가운뎃손가락을 날리는 그녀를 들뢰즈적 유목민으로 한정 짓는 것은 너무 낭만적이고 나이브(naïve)한 발상이다. 프레디가 찾는 것은 무엇인가. 그녀는 엄마를 찾는다. 그러나 그녀에게 엄마는 영원히 찾아질 수 없다. 자신을 낳아준 여성을 찾을 수는 있겠지만, 그건 생물학적 엄마라는 몸일 뿐이다. 자신을 버린, 보고 싶어 하지 않는 생모는 엄마가 아니다. 집, 고향, 가족, 사랑과 밥을 총체적으로 상징하는 엄마라는 존재는 프레디에게 한때 있었으나 “잃어버렸”기에 노력하면 “찾을” 수 있는 존재가 아니다. 한 번도 가진 적이 없었던, 그냥 처음부터 없었기에 앞으로도 영원히 있을 수 없는 존재인 것이다. 고향도 마찬가지. 프랑스의 백인 가정에 입양된 프레디에게 한국은 또 다른 타향일 뿐이다. 제인 정 트렌카의 피맺힌 문장들에서 드러나듯, 인종 간 입양의 잔인함은 한 개인의 영혼을 갈기갈기 쥐어뜯는다. 집과 엄마에 관한 한, 프레디가 선택한 것은 아무것도 없다. 그녀는 유랑자 (nomad)가 아닌, 유배자 (exile)이다.

Exile, 유배, 流配는 참으로 희한한 존재의 방식이다. 유배자는 자발적 선택으로 되어지는 것이 아니다. 그렇게 태어나거나, 아니면 그렇게 되어버리는 것이다. (you are born into it, or it happens to you) *주2 심지어 한국 역사를 뒤적여 유배의 뜻을 생각해 보면 더 오묘해진다. 이는 기본적으로 죄인을 고향/집/자신이 익숙한 곳에서 멀리 떠나보내는 형벌의 일종이다. 죄가 깊을수록 가야 하는 거리가 멀어진다. 지구를 반바퀴나 돌아 유럽에 떨구어져 파란 눈의 부모를 갖게 된 한국의 아기들은 무슨 죄를 지었나? 물론 그것은 그들 부모의 죄다. 한반도에 주둔한 외국군과의 관계나 혼전성교 등으로 민족과 가부장의 가호를 받지 못한 부모의 (대개 엄마가 뒤집어쓰는) 죄다. 드물게 (프레디의 경우처럼) 궁핍을 견디지 못해 부모가 아이를 포기하기도 한다. 그건 가난의 죄다. 이렇거나 저렇거나 부모의 죗값은 아이들이 치른다. 태어나면서부터 그들은 유배가 자신의 존재 조건이 되어 버리는 것이다.

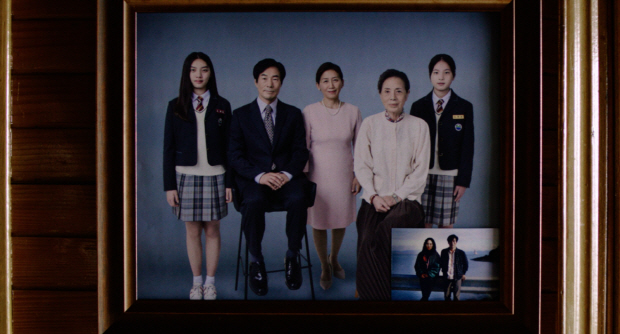

프레디는 이를 정직하게 응시한다. 구석에 쭈그리고 자신의 상처를 할짝거리는 대신 스스로를 정직하게 바라본다. 노스탤지어를 자극하는 한국의 대중음악과 아드레날린을 펌핑하는 테크노 음악 사이를 횡단하며 프랑스와 한국이라는 두 세계가 들려주는 선율을 경청한다. 그 결과는 참혹하다. 익숙한 곳이라고 믿었던 프랑스라는 세계는 유배의 땅이며, 고향이라고 부를 수 있기를 바랐던 한국은 오직 자신의 결핍, 할 수 없는 것, 가지지 못한 것 만을 깨닫게 하는 (그녀 자신의 대사를 인용하자면) “toxic”한 곳이다. 만나는 한국 사람들은 하나같이 프레디가 배우고 누려 온 모든 것을 부인하며 프레디가 집이라고 믿었던 프랑스를 타국으로 재정의 한다. 그 일에는 가족들이 누구보다 앞장선다. 아버지는 프레디가 엄마라고 믿었던 사진 속의 인물이 입양소개소의 보모에 불과했음을 일깨워 주고, 한국말을 배워 한국에서 살도록 종용하고, 심지어 한국 남자와 결혼하도록 도와주겠다고 한다. “여기가 네 집이여”라는 말로 축약되는 프레디의 전 존재에 대한 철저한 부정. 이는 가부장 내 서열 1위 할머니에 의해 더 높은 차원으로 심화된다. 할머니는 그녀를 앞에 두고 한국어로 기도하여 신에게 용서를 빌며 프레디를 철저히 소외시킨다. 프레디를 자신들이 지은 죄악의 피해자로 규정하고, 피해자가 거부하는 합의금을 법원에 공탁금으로 맡긴 셈이다. 가족이라는 사람들은 이렇게 프레디의 영입으로 가족 완전체를 이루었다는 마음의 평화와, 심지어 신의 구원을 얻고자 하는 이기심에 가득 찬 혈연집단이다.

그러나 누구보다 스스로의 존재에 정직한 그녀는 자신에게 혈연을, 이성애를, 모국어를, 고향을, 신을 강요하는 이들에게 온몸을 던져 저항한다. 소통할 언어마저 잃은 프레디의 저항은 발작적인 춤과 충동적인 섹스, 맥락을 초월하는 동물적인 분노로 표현된다. 하룻밤 상대라고 여겼던 한국남성의 고백에는 광기어린 춤으로 화답하며, 프랑스어로 소통할 수 있는 유일한 친구 테나가 자신의 행동을 나무라자 기습키스를 시도했다가 그녀를 잃는다. 한국에 따라온 백인 약혼자는 인삼주와 삼계탕을 맛있게 먹지만, 프레디와 친부가 놀랍게 닮았다는 말을 하자 능멸의 대상이 된다. “손가락 까딱 한번이면 너를 내 인생에서 지울 수 있어.” 헌신적인 연인을 내친 프레디는 거리에 쓰러져 아침을 맞는다. 저항의 댓가는 한층 깊어진 유배의 삶이고 한 인간의 정체성을 규정짓는 최소 단위들 - 가족, 친구, 연인, 국가, 민족, 성별 - 의 즉각적인 상실이다. 이렇게 프레디는 프랑스와 한국의 경계에서 해체됨으로써 자신을 지구 반대편에 입양 보낸 괴물 - 민족주의, 제국주의, 가부장제, 정신에 대한 숭상과 몸에 대한 경멸 - 을 “결과적으로” 전복하게 된다. 마치, 프레디가 한국에 오려고 뜻한 바 없었으나, 결과적으로 한국에 오게 되었듯이. 이것을 의지냐 우연이냐 구분하는 것은, 머리카락을 쪼개려는 시도처럼 무의미하다. 매번 그녀를 더 깊고 불안정한 유배의 삶으로 밀어 넣는 것은 분명 그녀 자신의 선택이기 때문이다.

이제 나는 이 인물을 향한 매혹의 이유를 에드워드 사이드의 에세이, “유배에 관한 성찰 Reflections on Exile’에서 찾는다.*주3 에드워드 사이드. 1935년, 이스라엘에 의한 팔레스타인의 강제적 점령이 일어나기 전 태어나, 영어를 쓰는 ”에드워드”와 아랍권 “사이드” 사이에서 평생 갈등한 사람. 마흐무드 다르위시가 “인류의 양심에 보내진 외교사절”이라고 추도한 지식인. 평생 경계자로서의 위치를 유지하며 미국과 이스라엘의 정치노선을 비판하면서도 팔레스타인 민족주의자가 아니었던 미국 시민권자. 아이비리그 대학의 영문과 교수. “오리엔탈리즘”의 저작으로 후대 인문학의 노선을 바꾼 에드워드 사이드 말이다. 그는 이 눈부신 글, “유배에 관한 성찰”에서 *주4 유배를 민족주의와 가름 짓는 가장 큰 차이는 존재의 불연속성이며, 세상의 모든 곳을 낯선 곳으로 인식하는 것은 독창적인 비전을 가능케 한다고 설명한다. 대부분의 사람들은 원칙적으로 한 가지의 문화, 한 가지의 세팅, 하나의 집을 인식하지만, 유배자들은 적어도 두 개 이상을 인식하며, 이런 비전의 다층성은 동시적 차원 – 음악 용어를 빌리자면- 대위법적인 (contrapuntal) 인식을 가능하게 한다. 이렇듯 유배를 현대 삶을 지배하는 대형 시스템과 질서에 반하는 대안적 존재방식으로 언급하는 그의 성찰은 이렇게 끝을 맺는다.

“유배는 습관적인 질서 바깥에서 살아가는 삶(life)이다. 그것은 유목적이며 탈중심적이고 대위법적이다. 하지만 우리가 그것에 적응하자마자 그것의 불안정한 힘은 새롭게 폭발한다.” *주5

잠깐, 무언가 익숙하지 않은가? 이제 사이드의 글에서 단어 “유배”를 “프레디”로 바꾸어 넣어 다시 읽어보자.

“프레디는 습관적인 질서 바깥에서 살아가는 생명(life)이다. 프레디는 유목적이며 탈중심적이고 대위법적이다. 하지만 우리가 그녀에게 적응하자마자 그녀의 불안정한 힘은 새롭게 폭발한다.”

그렇다. 프레디는 유배를 문자 그대로 체화 (embody)한다. 그녀의 존재가 유배, 그 자체이다. 그런 그녀의 불안정한 폭발이 우리의 시선을 끌어 매혹시키기는 하지만, 정작 여기서 중요한 것은 폭발이 아닌 새로움이다. 발전의 이름으로 서로를 착취하고 지구 온난화를 기어이 실현시킨, 인간이라는 종이 존재해온 고답적인 방식을 부정하는 새로움. 어디에도 속할 수 없는 프레디는 고착되어 안정적인 삶에 다가갈 때마다 매번 모든 것을 잃는 것으로 자신에 대한 충실을 지킨다. 그 충실함에 힘입어, 프레디(유배)가 대안의 존재(방식)으로 만들어진다. 그녀는 그렇게 우리에게 익숙한 고향을, 가족을, 연인을 낯설게 만든다.

그러나 사실 우리는 안다. 고향은 공간이 아닌 과거의 시간일 뿐이고, 집이란 영원히 도달할 수 없는 신기루이며, 모성은 한 번도 우리에게 모습을 드러낸 적 없는 신의 이름이라는 것을. 프레디뿐 아니라, 사실은, 누구에게라도 그렇다는 것을. 20세기를 살아남아 21세기의 도살과 광기를 목격하고 있는 우리 모두에게, 진정으로 낯선 것은 이국과 외국어가 아닌, 목격한 적 없는 시간과 도달할 수 없는 신기루, 그리고 만난 적 없는 신이라는 것을. 그 사실을 인정하는 순간, 정녕 우리는 타자를 받아들일 수 있다는 것을.

글을 시작하며 인용했던 휴의 문장은 이렇게 이어진다.

“자신의 고향을 달콤하게 여기는 사람은 연약한 초보자이다. 모든 영토를 고향으로 느끼는 사람은 이미 강한 사람이다. 하지만 온 세상을 이방의 땅으로 여기는 사람은 진정 완벽한 사람이다. 연약한 영혼은 세상 한 곳에 그의 사랑을 고정시켰다. 강한 사람은 그의 사랑을 모든 곳으로 확장시켰다. 완벽한 사람은 그의 사랑을 전소(全燒)시켰다.”

***

주1.

Hugh of Saint Victor (1096 –1141) 중세의 신비가, 신학자, 수도승. 세인트 빅터 수도원에서 수학하여 “세인트 빅터의 휴” (Hugh of Saint Victor) 또는 “휴고” 라고 불리어 진다. (비슷한 이름으로 종종 프랑스의 문인 빅토르 위고와 혼동되기도 하지만 전혀 다른 인물이다) 아우구스티안 신비가로 활동하였으나 생의 후반기 많은 시간을 수도원을 떠나 객지를 여행하며 저작을 남겼다. 이후 에리히 아우어바흐, 에드워드 사이드 등, 경계적 존재에 대한 통찰을 하는 사상가들에게 많은 영향을 주었다. 이 글의 서두와 말미에 인용된 라틴어 원문의 영어 번역문은 다음과 같다.

“The man who finds his homeland sweet is still a tender beginner; he to whom every soil is as his native one is already strong; but he is perfect to whom the entire world is as a foreign land. The tender soul has fixed his love on one spot in the world; the strong man has extended his love to all places; the perfect man has extinguished his.”

주2.

Edward W. Said. Reflections on Exile and Other Essay. Granta, 2000. P. 189

주3.

추방 VS 망명 VS 유배

추방은 국가권력에 의해 진행되며 추방의 객체가 그 나라로 돌아갈 수 없는 상태가 되는 것이다. 추방의 주체는 고향이라 불릴 수 있는 모국이 아닌 타국일 수도 있으며, 추방의 이유는 정치적 이유가 아닌 단순 범죄행위 일수도 있다. 망명은 개인이나 집단이 이념적인 이유로 자신에게 압력을 가하는 국가권력을 피해 자신을 수용해 줄 수 있는 다른 국가로 이동하는 것을 주체적으로 선택한 경우다. 망명과 추방은 둘 다 특정한 국가외교적, 법적 의미를 지니는 단어인 반면, 사이드가 말한 exile의 개념은 그보다 훨씬 더 인문학적이고 포괄적인 개념이다. Exlie은 팔레스타인 디아스포라를 분석할 때 쓰는 용어이며 외압에 의해 고향을 떠날 수 밖에 없거나, 그런 인물의 자손으로 처음부터 자신의 정체성에 반한 곳에서 태어나 살게 된 사람들을 묘사할 때 쓰이는 단어이다. 추방된 적도, 망명한 적도 없으나 아랍세계에도, 영미세계에도 완전히 속하지 못한 경계인이라고 스스로를 여긴 사이드의 통찰을 따라, 필자는 사이드의 exile을 설명하는 단어로 “망명”과 “추방” 대신 “유배”를 사용했다.

주4.

Edward W. Said. Reflections on Exile and Other Essay. Granta, 2000. P. 191 영어원문은 다음과 같다.

“Seeing “the entire world as a foreign land” makes possible originality of vision. Most people are principally aware of one culture, one setting, one home; exiles are aware of at least two, and this plurality of vision gives rise to an aware of simultaneous dimensions, an awareness that – to borrow a phrase from music – is contrapuntal.

주5.

Edward W. Said. Reflections on Exile and Other Essay. Granta, 2000. P. 192 영어원문은 다음과 같다.

“Exile is life led outside habitual order. It is nomadic, decentered, contrapuntal; but no sooner does one get accustomed to it than its unsettling force erupts anew.”