2012년 4월 부산 중앙동에 개소한 모퉁이극장은 올해 6년 차를 맞이한다. 그동안 관객잡지를 두 권 펴냈고, 국내 최초로 관객영화제를 개최하는 등 관객들이 주축이 되어 활약하는 다양한 영화프로그램을 만들어오고 있다. 이 활동들을 한정된 지면에 담아내기 어려워 고민하던 중 모퉁이극장이 말하는 관객이 어떤 것인지 먼저 이야기할 필요가 있겠다고 생각했다. 간접적으로나마 이 글이 모퉁이극장의 관객운동에 주목하는 계기가 될 수 있기를 바란다. 추후 기회가 된다면 관객잡지를 만든 이야기라든지 모퉁이극장에서 운영하는 관객문화교실, 애프터시네마클럽, 관객영화제에 대한 이야기도 전하고 싶다.

‘영화의 관객들에게 ★ 모퉁이극장’ 이것은 모퉁이극장이 시작된 2012년부터 서명처럼 사용해온 문구이다. 이 문구에서 알 수 있듯이 모퉁이극장에서는 관객을 ‘영화의 관객들’이라고 부르는데, 관객운동을 준비하던 즈음인 2011년, 영화제를 다니며 접한 영화와 강연을 통해 그 단서를 얻었다. 관객운동을 시작하기로 마음먹고 방향 모색을 하면서 가장 고민했던 것이 ‘관객’이라는 어휘였다. 모퉁이극장에서 말하는 관객이 매스컴에서 소개되는 천만 관객과 같이 통계적 수치로 수렴되는 익명적 존재가 아니라면 과연 어떤 관객을 말하는지 제대로 전할 수 있어야 했다.

2011년 제16회 부산국제영화제에서 열린 부산영화포럼(BCF) 발제자로 왔던 영화학자 더들리 앤드류(Dudley Andrew)는 <

400번의 구타>의 바다와 <

우게츠 이야기>의 바다를 보여주며 “이 바다와 이 바다는 이어져 있다”는 말로 누벨바그에 대한 설명을 대신했다. 그 방식이 매우 영화적이어서 강렬한 기억으로 남아 있다. 그는 누벨바그가 당시 프랑스에서만 나타난 것이 아니라 일본영화의 새로운 미학적 시도들 속에도 있었다고 했다.

그해 겨울에는 영화의 전당에서 개관 기념 영화제가 열렸다. 그때 정성일 영화평론가가 프랑수아 트뤼포에 관한 강연을 했었다. 정성일 평론가는 영화의 시민권이라는 비유를 들면서 세상에 태어난 모든 영화가 동등하다고 한 프랑수아 트뤼포의 견해를 전해주었다. 지금 세세한 내용까지 정확히 기억나진 않지만 대략적인 내용은 이렇다. 칼 테오도르 드레이어의 <

오데트>와 진 켈리, 스탠리 도넌 감독의 <

사랑은 비를 타고>가 같은 해인 1954년에 나왔다. 하지만 이 두 영화 중 어느 영화가 더 뛰어난 작품인지 말할 수 있는가, 라고 했을 때 우열을 가리기는 힘들다. 왜냐하면 두 영화는 서로 다른 가치를 가지기 때문이다. 만약 영화로 이루어진 세상이 있다면 모든 영화들은 세상에 나오면서 고유한 시민권을 가지고 있는 저마다 평등한 존재이다. 그렇기에 누군가에게는 의미 없어 보이는 영화가 다른 누군가에게는 특별한 의미의 영화일 수 있다. 이러한 맥락의 설명을 통해 영화의 시민권이라는 아이디어를 얻게 되었다.

모든 영화들은 저마다 고유한 가치를 가진다는 내용이 담긴 프랑수아 트뤼포의 영화평론집

개관 기념 영화제의 상영작이었던 장 뤽 고다르의 <

영화사>에서는 “이탈리아 영화가 위대한 것은 오비디우스와 베르길리우스, 단테와 레오파르디의 정신이 흐르고 있기 때문”이라는 내레이션이 깊은 울림을 주었다. (국내 출시된 DVD에서는 '언어가 형상으로 승화되었다'고 번역되어 있다.) 나는 이 영화를 본 후 더들리 앤드류가 ‘이 바다와 이 바다가 이어져 있다’고 했던 말을 다시 떠올렸다.

장 뤽 고다르의 영화사Histoire Du Cinema(1997)에 인용된 이탈리아 영화들

그렇다면 <

400번의 구타>의 바다가 <

우게츠 이야기>의 바다로 이어지는 이 운동성이 곧 누벨바그의 본질이 아닐까. 이러한 흐름이 오늘날도 지속되고 있으리라는 점에서 누벨바그는 어느 한 시대의 영화사조가 아니라 그것을 초월한 영화의 정신, 태도 같은 것이 아닐까. 그리고 장 뤽 고다르의 생각처럼 이탈리아 영화들이 위대한 것이 그 영화들에 선조들의 정신이 흐르고 있기 때문이라면, 관객들에게도 그 정신이 흐르고 있지 않을까라는 생각이 들었다.

지금은

정성일 평론가가 전해준 트뤼포의 ‘영화의 시민’, 앤드류 더들리가 보여준 ‘이어져 있는 바다’의 이미지, 그리고 장 뤽 고다르가 들려준 ‘영화에는 정신이 흐른다’는 메시지가 ‘영화의 관객들’을 설명하는 하나의 이미지로 다가오지만 2011년 당시에는 그 메시지들을 하나로 연결시켜 정리해내지 못했다. 그렇지만 기록을 보면 내가 본 영화들의 영향으로 그때부터 관객을 ‘영화의 관객들’이라고 표기하며 모퉁이극장을 준비하는 멤버들과 이 말을 사용하기 시작했다. 그때 사용한 ‘영화의 관객들’은 장 뤽 고다르의 영화에서 얻은 메시지인 ‘정신이 흐른다’는 의미를 염두에 두고 사용한 말이다. 영화와 관객을 이어주는 ‘의’는 영화의 정신과 관객의 정신이 끊임없이 이어져 있는 상태를 보여주는 표지로서 사용하게 되었다. 그래서 모퉁이극장에서 말하는 관객은 ‘관객’도 ‘영화 관객’도 아닌 ‘영화의 관객들’이 된 것이다.

그렇게 한글로는 ‘영화의 관객’이라는 말 속에 관객의 의미를 담을 수 있었다. 하지만 ‘영화의 관객’이라는 의미를 영문으로 쓰려니 관객의 의미로 통상적으로 쓰이는 audience나 spectator로는 그 의미가 불분명한 것 같아 한동안 고민을 많이 했었다.

2012년 4월 전주국제영화제에서 앙리 랑글루아의 다큐멘터리 <시티즌 랑글루아>(1995)를 관람했다. 영화의 아버지라 불리는 앙리 랑글루아의 삶에서 관객운동이 나아가야 할 실마리를 발견할 수 있으리라는 기대를 품었다. 영화를 통해 랑글루아의 시네마테크를 처음 방문한 감독들의 감격, 장 비고가 죽은 후 그가 살던 집으로 이사한 랑글루아의 면모 등 영화에 대한 그의 애정을 엿볼 수는 있었지만 내가 기대한 관객운동의 방향을 잡는데 구체적인 영감을 받지는 못했다.

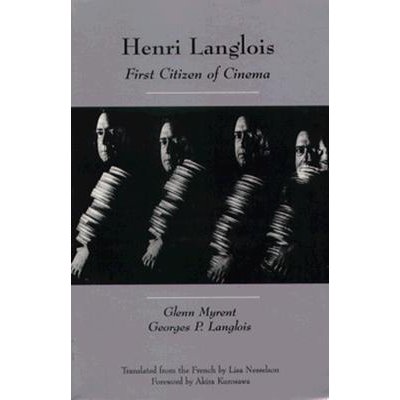

그런데 두 달이 지난 어느 날 이 모든 파편들이 하나로 모이면서 전주국제영화제에서 앙리 랑글루아의 영화를 봤던 기억을 더듬게 되었다. 그러고 보니 앙리 랑글루아에 관한 영화의 제목이 <시티즌 랑글루아>였다. 이 시티즌이라는 표현은 분명히 프랑수아 트뤼포가 말한 ‘한 편의 영화가 지닌 영화 세계의 시민권’을 말할 때의 의미와 같은 뜻이리란 기대에 앙리 랑글루아에 관한 정보들을 찾아보기 시작했다. 그러던 중 그에 관한 책 한 권을 발견했는데 그 책의 제목이 <Henri Langlois, First Citizen of Cinema>였다. 이 타이틀을 보자마자 내가 그동안 머릿속으로 그려오던 관객의 의미가 ‘시티즌 오브 시네마’라는 어휘 속에 오롯이 담겨 있음을 단박에 알 수 있었다.

앙리 랑글루아의 평전 <Henri Langlois: First Citizen of Cinema>

‘시티즌 오브 시네마’는 ‘영화의 시민권’을 관객의 입장에서 번역해서 ‘가상의 영화 나라에 시민권을 가진 관객’으로 볼 수 있을 것이다. 이들은 장 뤽 고다르의 사색처럼 어떤 영화의 정신이 내게도 흐르고 있다고 믿는 관객들이다. 이러한 영화와 관객의 관계성을 담고 있는 ‘영화의 관객’의 영어 표현으로 Citizen of Cinema만큼 적절한 것이 없다는 생각에 이르렀다. 2012년 6월 8일, 시티즌 오브 시네마란 말을 사용하기 시작했다.

2012년 모퉁이극장 페이지의 메인화면으로 사용되었던 영화의 관객들 이미지

모퉁이극장이 말하는 관객은 이렇게 영화문화로부터 온 것이고 더 정확히 말해 영화에 대해 깊은 애정을 가진 관객들의 상상력과 연대의 토대 위에 자리하고 있다. 앙리 랑글루아의 삶 그 자체를 대변하는 ‘First Citizen of Cinema’를 통해 관객을 ‘시티즌 오브 시네마’라 부를 수 있었고, 이탈리아 영화를 유심히 관찰한 장 뤽 고다르를 통해 영화에는 정신이 담겨있다는 것을 알게 되었다. 그리고 영화에 우열이 없고 각 영화마다 고유한 가치가 있다고 한 프랑수아 트뤼포, 그 이야기를 발췌해서 강연을 통해 관객들에게 전해준 정성일 평론가에게까지 영화의 정신은 이어져 흘러왔고 이제는 그 흐름이 모퉁이극장의 관객운동에까지 흘러온 것이다.

그렇게 2012년 우리는 관객을 ‘영화의 관객들, 시티즌 오브 시네마’로 부르기 시작했고 최초로 펴낼 관객잡지의 이름이 ‘영화의 관객들’이었으면 했다. 그리고 몇몇의 관객들 앞에서 아직 만들어지지 않은 관객잡지의 창간취지문을 발표하게 되었다.

"<영화의 관객들> 창간 취지문

영화의 관객들은 스크린의 빛 아래 낮은 자리에서 영화로 투사되는 관객의 시선에 담긴 마음을 담는 장소가 될 것입니다. 관객의 권위라는 새로운 위계를 만드는 것이 아니라, 영화를 보고 향유하는 모든 이들이 관객으로서 평등하게 자신의 시민권을 갖는 새로운 영화의 주체를 탄생시키고자 합니다."

2015년 국내 최초로 만든 관객영화제의 영문명

시티즌 오브 시네마 페스티벌(citizen of cinema festival)